Section outline

-

-

جامعة 8 ماي 1945 قالمة

- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

- قسم علم الاجتماع

- المقياس: قضايا دولية راهنة

- الفئة المستهدفة: سنة ثانية علم الاجتماع

- الرصيد: 02 المعامل: 01

- الحجم الساعي: 36 ساعة أعمال موجهة

معلومات حول الاستاذ:

استاذ الاعمال الموجهة: الدكتورة العيد شريفة

التواصل عبر البريد الالكتروني:

elaid.cherifa@univ-guelma.dz/ cherifaelaid16@gmail.com

-

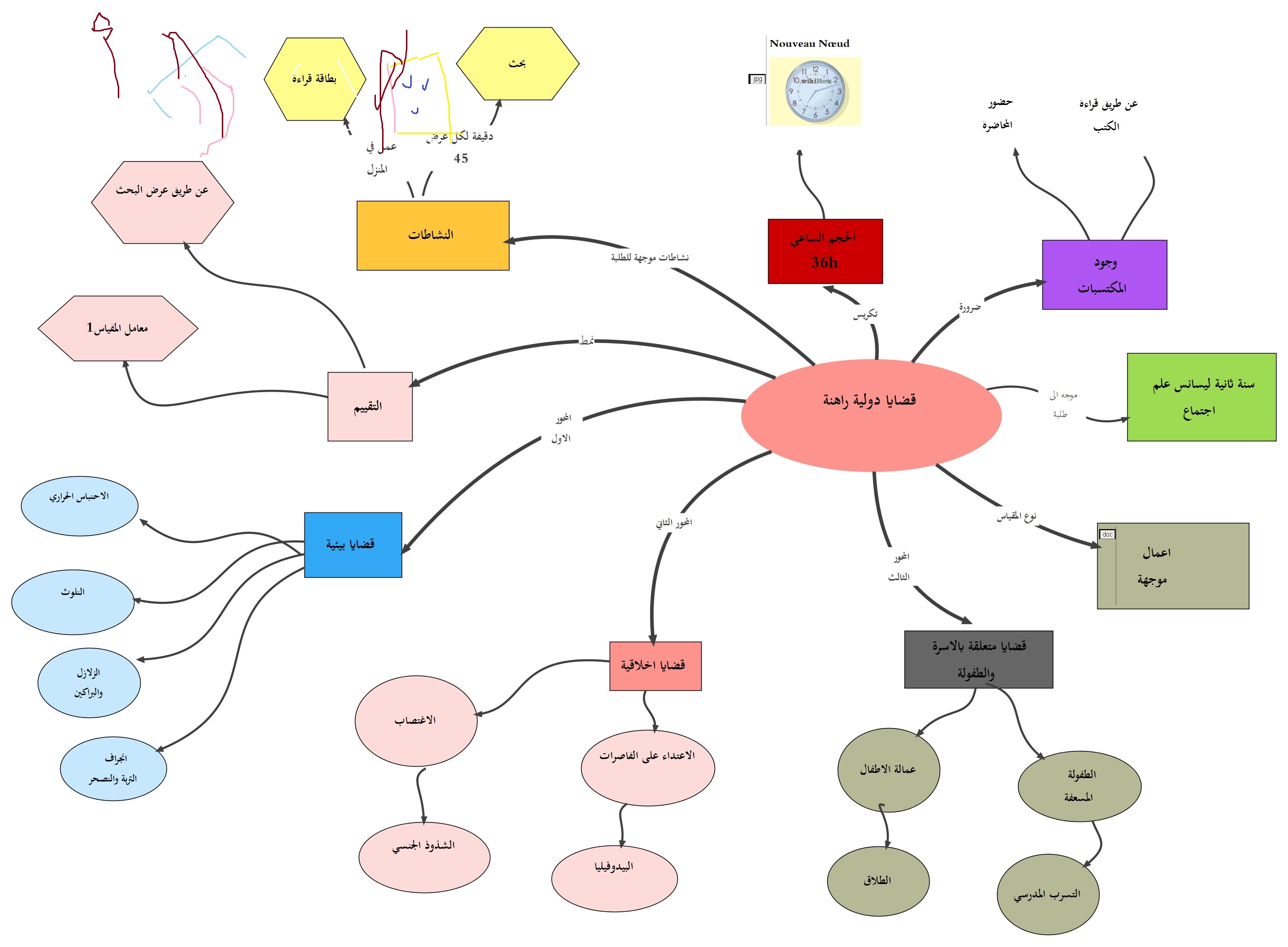

يعتبر مقياس قضايا دولية راهنة من بين المقاييس الأساسية للسداسي الثالث موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس علم الاجتماع، وهو من المواد العلمية المهمة ضم برنامج تكوين الطلبة، وما يشهده المجتمع من تغيرات سياسية ،اجتماعية وثقافية، اذ يمكن الطالب من معرفة آثار هذا التغير، والتميز بين الظواهر السلبية والمواضيع الانية التيتحدث في الوقت الحالي

-

يهدف هذا المقياس إلى مجموعة من الأهداف العامة وفقا لأفعال بلوم المعرفية نذكرها كالاتي:

- تمكين الطالب من الإلمام بأكبر قدر من المعارف والمكتسبات

-محاولة فهم العديد من المصطلحات المستخدمة ضمن أبواب المقياس ككل

-التعرف على أهمية المواضيع المدرجة

-الخروج بحوصلة عامة حول مواضيع المقياس

-تقديم نبذة حول مقياس القضايا الدولية الراهنة ومعرفة أهميتها في المسار الدراسي للطالب الجامعي.

-

-

يشهد العالم العديد من القضايا التي تشغل المفكرين ,السياسيين والإعلاميين وغيرهم من المهتمين بحقل القضايا الدولية المعاصرة,ورغم هذا الانشغال في التوصيف والتعريف والتحليل لم يتمكن احد سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات من الوصول إلى حلول تبعد تبعات هذه القضايا عن البشرية ومجتمعاتها ومؤسساتها المختلفة , حيث ان اعتبارات ظهور هذه الأزمات والقضايا رافقت وجود المجتمعات البشرية منذ ظهورها. وعليه يطرح هذا المقياس مجموعة من التساؤلات والقضايا الدولية لطلبة السنة الثانية علم اجتماع والتي من شانها أن تفتح أعين الطلبة على الوضع الدولي الراهن , ونساعد بعضنا على فتح ارضيه فكرية للمناقشة والحوار ,ولتواصل ثقافي بين المجتمعات الاجر يخرج العقل الإنساني من الصراع إلى التسامح وينمي التكامل ,ويدرب عقل الطالب على الانخراط في الحوار

-

-

-

يحتوي المقياس على ( 03) محاور أساسية وكل محور يحتوي على(04) عناصر رئيسية، تقدم المحاور في شكل بحوث، مع البطاقات التقنية، لتسمح باستعاب أكثر للمفاهيم ومخطط المقياس كالاتي:

- المحور الاول: القضايا البيئية .

- المحور الثاني: قضايا اخلاقية .

- المحور الثالث:قضايا متعلقة بالطفولة والاسرة

.

.

-

-

-

يضم هذا الملف مجموعة من المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في اعداد هذا المقياس

-

-

-

1-فهم أساسيات المحاور المتعلقة بالمقياس وذلك من خلال أن يكون الطالب جاهزا على فهم مختلف المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها الدرس

2-القابلية للتحليل يجب أن يكون للطالب القدرة على القابلية للتحليل في مواضيع مختلفة مثل تحليل ظاهرة الشذوذ الجنسي ,الاعتداء على الفتيات القاصرات وغيرها من المواضيع التي أضبحت عالمية في وقتنا الحالي

3-الفهم السوسيولوجي من الجيد أن يكون لدى الطالب فهما معمقا للمفاهيم السسيولوجية وكيفية ربطها مع متغيرات مستحدثة من شانها أن تخدم الموضوع وتأتي لنا بنتائج جديدة

4-المهارات اللغوية يجب أن يكون لدى الطالب حقيبة لغوية متنوعة وجيدة تمكنه من قراءة النصوص الأجنبية وفهمها بدقة كما وجب ان يعبر عن جل أفكاره والتعبير عنها بكل أريحية ووضوح

5-القدرة على البحث على الطالب ان يكون مستعدا وقادرا على اجراء البحوث الميدانية المتعمقة التي لها علاقة مباشرة ووطيدة بمواضيع المقياس بشكل افضل وتقديم تحليلات مناسبة لها

-

-

-

هذه الغرفة تسمح للطلبة بتبادل المعلومات، وابداء رأيهم أوأرائهم حول تقديم عنصر من العناصر كما يمكن استعمالها للاعلانات

-

-

-

· يتمكن الطالب هنا من تصنيف انواع القضايا الدولية الراهنة .

· يتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المتعلقة بالقضايا الدولية ، ونطلب منه تشخيص العوامل المؤدية الى ظهور هذه الموضوعات ، وكيف يمكن التعرف على مستويات وابعاد هذه الموضوعات .

· يفسر اسباب ظهور القضايا الدولية الراهنة ، ويميز بين اساليب دراستها

· يميز الطالب بين خصائص وشروط الواجب توافرها في هذه الموضوعات

· يمكنه ان يفرق بين نماذج القضايا الدولية كما صنفها الباحثين في علم الاجتماع والتفصيل بها كلا على حدى ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع.

· يقوم الطالب بقراءة مختلف النظريات المفسرة للقضايا الدولية

· يكتسب الطالب القدر على أن يفرق بين يتعرف الطالب على مستويات القضايا الدولية وأسبابها وطرق قياسها

-

-

-

التقييم النهائي للمادة العلمية يكون من خلال:

- التقييم بواسطة امتحان كتابي حضوري في آخر السداسي، يحتوى عل كل ما تم التطرق اليه ومناقشته في المحاضرة، بنسبة (60 ٪).

التقييم المستمر اضافة الى أعمال البحوث والبطاقات التقنية التي توكل الى الطلبة في حصة الاعمال الموجهة، ويدخل تقييم هذه الاعمال في النقطة النهائية بنسبة (40 ٪) تكون موزعة كالآتي: (20 ٪) التفاعل والمشاركة في المناقشة والتدخلات في كل حصة، (10 ٪ ) البحوث، (10 ٪) البطاقات التقنية، (10٪) الفرض الفجائي. معدل النجاح يكون أكثر او يساوي (10) من (20)

-

-

-

لكي يستطيع الطالب فهم واستعاب كل المفاهيم التي يتم التطرق لها أثناء حصة المحاضرة والاعمال الموجهة على حد سواء، والقدرة على القيام بكل نشاطات التعلم، انتظر منكم الحضور المستمر للأعمال الموجهة، وانجاز البطاقات التقنية، وتدوين كل المعلومات المقدمة من قبل الطلبة أعضاء الفوج، والشروحات المقدمة من قبل الاستاذ والتدخلات والمشاركة من بقية الطلبة، واخذ رؤوس الاقلام لكل ما تمت مناقشته، اضافة الى طرح الاسئلة والتعقيب على ما جاء، وتبادل الاراء ووجهات النظر، حول موضوع الحصة لاثراء المكتسبات والمعلومات، والتحقق من القدرة على توظيف ما اكتسبه الطلبة في المحاضرة.

-

-

-

تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاث ركائز وهي المعرفة، الخبرة المكتسبة من المعرفة، توظيف المعرفة، وتعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلم، وتحتاج الى منهجية لتكون قادرا على تحقيقها، كما تدعم بتقويمات لاختبار قدرة الطالب على استعاب المعلومات المقدمة، وتحقق الاهداف المرجوة

-

-

-

مقياس قضايا دولية راهنة مقسم الى حصة محاضرة، وحصة أعمال موجهة.

- في المحاضرة يتم التعرف واكتساب المعارف والمفاهيم اللازمة النظرية لتزظيفها وتطبيقها في حصة الاعمال الموجهة.

في حصة الاعمال الموجهة يتم توزيع محاور البحث بعد تفكيكها الى مواضيع بحثية على الطلبة، اذ تختار كل مجموعة بحث والمكونة من ثلاث طلبة الى اربع كحد اقصى موضوع بحث، اين تتم دراسته بشيئ من التفصيل، ومناقشة محتوى البحث، اضافة الى قيام بقية الطلبة بتحضير بطاقات تقنية تتماشى وموضوع البحث حتى يتمكنوا من الاستعاب والاحاطة واثراء الموضوع بمناقشات علمية موضوعية تشمل المحتوى ومنهجية البحث العلمي

-

-

-

الطفولة المسعفة أو مجهولي النسب من الظواهر الاجتماعية الغريبة على مجتمعاتنا العربية الإسلامية، والتي جاءت نتيجة العولمة والاحتكاك الثقافي مع المجتمعات الغربية والبعد عن الدين، حيث أصبح العلاقات خارج الزواج أو ما يعرف بالعلاقات غير الشرعية مع المظاهر التي عرفت انتشارا واسعا في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة وكون هذه العلاقات محرمة وغير مقبولة تضطر الأم الغرباء إلى التخلي عن ابنها خوفا من الفضيحة ونبذ المجتمع لها.

ونظرا لكون مرحلة الطفولة من المراحل الأكثر أهمية في حياة الإنسان، حيث تعد هذه المرحلة الأساس الذي يكون فيه الطفل شخصيته ويبني ذاته وهذا ما جعل الدول تهتم بالطفل الذي يتخلوا عنه أهله وتعرف هذه الفئة بالطفولة المسعفة، فتوفير الظروف المعيشية الملائمة والجو الأسري الدافئ هو ما تحاول مؤسسات الطفولة المسعفة توفيره لهؤلاء الأطفال.

وتعد الجزائر من الدول التي اهتمت اهتماما بالغا بالأطفال المسعفين من خلال استحداث وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتي تقوم برعايتهم والتكفل بهم من خلال إنشاء العديد من المؤسسات عبر الوطن، هذه المؤسسات تسعى إلى توفير الشروط اللازمة للعيش الكريم والعمل على إدماج هذه الفئة في المجتمع.

مفهوم الطفولة المسعفة

الطفولة المسعفة هي تلك الفئة من الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والمتواجدة في مراكز خاصة تتكفل برعايتها الدولة، والجدير بالذكر أن هذه المراكز توجد بها فئات مختلفة من الأطفال المسعفين نذكر منها: الأطفال اللاشرعيين والتي تعتبر أكبر فئة تليها فئة الأطفال الأيتام ثم الأطفال الذين اجتمعوا تركوا بسبب الأطفال انفصال الوالدين.

بمعنى أن الطفولة المسعفة هم فئة من الطفال الذين اجتمعوا مع بعضهم البعض داخل مراكز خاصة للرعاية، نتيجة لظروف معينة في المجتمع، تهتم وتتكفل الدولة برعايتهم من خلال توفير الحماية الكافية لهم

-

تعود مشكلة الطفولة المسعفة إلى الزمن الماضي، حيث ظهر في الجزائر العاصمة أول مكتب يعتني بالأطفال المسعفين تتمركز بباب الواد بعد قانون 1904 وهو مخصص للأطفال المحرومين، ثم نقل إلى مكان أكثر سرية عام 1917 ثم أصبح مستشفى باشا ملجأ لهؤلاء الأطفال، في الفترة 1940 إلى 1962 كان مسكن داي الجزائر هو ملجأ لهذه الفئة، ثم أنشأت دار الأمومة من طرف الهلال الأحمر عام 1954 وأمام هذا التزايد أصبح المشكل كبيرا وخطيرا فقامت الدولة ببناء أحياء لهؤلاء الأطفال وفي الوقت الحالي الدولة هي المسؤولة عن التكفل بهذه الفئة عن طريق مؤسسات ذات طابع إداري، واستقلالية مالية، وهذا بمقتضى المرسوم 80/83 المؤرخ في 15/03/1980 المتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وتعد فريدة شبيدة زيداني من بين الكثير من الباحثين الذين كانت لهم دراسات حول الطفولة المسعفة، حيث بينت التزايد الهائل لعدد هؤلاء الأطفال خاصة لا شرعية فكان العدد سنة 1997 منهم وسط عائلات كفيلة أما سنة 2000 فبلغ عدد المراكز 12 المتواجدة عبر الوطن وعن معدل الثلاثي الأول لسنة 2001 أكدت الإحصائيات أن عدد المسعفين هو 389 مسعف

-

1- خصائص جسمية:

يؤدي الجرمان إلى ظهور أمراض كثيرة في الجسم مما يؤثر عليه سلبا "الإحباط يمنع الجسم من تطوير المناعة، ضد الميكروبات العادية وهكذا يظهر الإحباط كعامل أساسي في فرضية وفيات الأطفال.

2- خصائص نفسية وحركية: تتمثل في:

- تأخر جزئي أو شامل حسب الأطفال: تأخر الوضعيات كالمشي، الحبو.

- اضطرابات النفس، حركية وإيقاعات مثل أرجحة الرأس، مص الأصابع، غلق العينيين بالأصابع، ضرب الرأس على السرير أو الحائط.

- اضطرابات حركية مثل ضعف التنسيق بين الحركة والعين.

فالطفل المسعف يستخدم حركات غير عادية كاللعب بالأيدي وضرب السرير، وهذه السلوكات تستعمل من طرفه لتهدئة القلق وقد يستمر حتى الرشد.

3- خصائص لغوية: إن حاصل النمو ينخفض كلما زادت مدة مكوث الطفل بالمؤسسة المسعفة ويضطرب النمو ويتبع تدهور اللغة كذلك، وقد يكون هذا النقص والتدهور جزئيا او كليا حسب هذه المكوث في دار الطفولة المسعفة، كما تظهر عند ترك هذه المؤسسات ضعف في التركيز والانتباه والفهم، فالطفل المسعف هنا قد تكون لغته آلية فقيرة وأيضا قد يكون في حالة نفسية معقدة يكون فيها الطفل المسعف رافضا للكلام مع من حوله، وتعتبر ميكانيزمات دفاعية تساعد الطفل على الهروب من الواقع المؤلم

4- خصائص سلوكية:

أ. الانضباطية: هي اضطراب يصيب أعمار الإنسان ونعني بها عدم الانضباط الحركي والنفسي (ضعف الانتباه والتركيز).

ب. عدواني ذاتي: نلاحظ ان الطفل في هذه المؤسسات يعاني من عدوان يتجلى ذلك في: عض يديه، نتف شعره، لطم وجهه، الإرتماء على الأرض، وتشنجات تحت تأثير الغضب والإحباط.

- حقد على الكبار في الإهمال والترك ثم تعميم ذلك بالمحيطين به، إذا وجد الاهتمام والرعاية اللازمة.

- أمراض سيكوسوماتية مثل (التقيؤ، الأكزيما، مشاكل تنفسية).

- نجد الكثير من المسعفين المحرومين من الأم لا يكون لهم علاقة مباشرة بالأم يعانون من مشاكل إنمائية فعلية أقلها التأخر الدراسي في النمو والذكاء، ومنهم حتى من يموتون جوعا لرفضهم تناول الطعام وهذا كله راجع إلى الحرمان العاطفي.

5- خصائص معرفة الذات (إدراك الذات): وتتمثل في:

إن نزلاء مؤسسات الطفولة يعانون من ضعف الذات لأن الطفل يعرضه جسمه وذاته من خلال اهتمام الأم ومعاملتها له، ولكن الطفل بالمؤسسة لا يحظى هذه العناية، فهو يعيش في فراغ ويعاني من حرمان عاطفي ونقص مثيرات تساعده على الإدراك لجسمه وخصائصه.

فالطفل المسعف يعيش في معزل عن الرعاية وحنان الم والعطف ونقص مثيرات تساعده على الاستيعاب والفهم.

6- الطفل المتشرد: وهذا المتشرد قد يتطور إلى ان يأخذ صورة من صور التسول، وهذا يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يوجد فيها الطفل كالفقر وبعض الضغوطات التي تقلق الطفل، وهكذا يضطر إلى الهروب بسبب السيطرة المفروضة عليه من طرف الأولياء وكثرة المشاكل والخلافات وقد يكون بسبب وفاة أحد الوالدين.

- فالطفل المتشرد يواجه صعوبات معيشية أو ضغوطات توتره فتزول به إلى الفرار لإحساس بنوع من التسلط وكثرة المشاكل من قبل الوالدين

7- طفل الزوجين المطلقين:

هذا الطفل يتضرر كثيرا إثر طلاق والديه ويصبح ضحية لمشاكل كثيرة، فالطلاق يحرم الطفل من رعاية وتوجيه والديه، فحرمانه من الناحية المادية والمعنوية يؤدي إلى التشرد والتسول وفي أغلب الأوقات يؤدي إلى الانحراف.

- فهنا الطفل يواجه مشاكل نفسية أثر انفصال الوالدين ويشعر بالضياع والإحباط وقد ينحرف تماما

-

1- الطفل غير شرعي: هو طفل بلا هوية، بلا جذور جاء نتيجة علاقة غير شرعية تخلى الأب عن مسؤوليته وخافت الأم من العار والفضيحة، فلم يكن أمامها إلا أن تتخلى عن الطفل أي أن الطفل هنا جاء بطريقة غير شرعية تخالف الدين الإسلامي والمبدأ

2- الطفل الموجه من طرف قاضي الأحداث: باعتبار انه في خطر، وهذا الصنف يضم أطفال العائلات اللذين لديهم مشكلة عدم القدرة على التكفل بالطفل من جميع النواحي وعدم توفر الجو النفسي الملائم له.

3- الطفل الذي يودع من طرف والديه: الطفل الذي يودع لمدة محددة نتيجة مصاعب مادية مؤقتة يبقى لمدة طويلة ومن ثم يتم التخلي عنه، أو قد يوضع بحجة عدم التفاهم بين الزوجين، او يودع في المؤسسة الكفيلة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة للوالدين، أو اختلافهما وعدم اتفاقهما.

4- الطفل اليتيم: وهو الطفل الذي فقد أبواه ولم يبلغ سن الرشد ولقد أعطى الإسلام أهمية خاصة تدعو إلى تربية اليتيم والعناية به.

العوامل المؤثرة في شخصية الطفل المسعف

إن شخصية الطفل هي كل المشاعر والإدراكات التي يكونها الفرد عن نفسه إذ تنشأ في إطار علاقاته بالمجتمع الخارجي وكذلك شخصية الطفل المسعف فهي تتأثر بصفة مباشرة بعوامل كثيرة أهمها:

الأسرة: على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع وهي المجتمع الأول الذي يمارس الفرد الأولى علاقاته الإنسانية ولذلك كان لأنماط السلوك الذي يتعلمه الطفل في محيطه قيمة في حياته المستقبلية وقد أكدت تجارب العلماء ان للأسرة أثر عميق في تشكيل شخصية الطفل ونموه وخاصة في مرحلة الطفولة البكرة.

إن لكل أسرة ميزة ثقافية معينة تتميز بها وهي التي تهيئ لطفلها الصغير البيئة الصالحة الملائمة التي ينمو ويكبر فيها، فوجود الطفل في بيئة أسرته هو أمر ضروري لنمو الفرد رضيعا، طفل، مراهق ويصبح بعد ذلك بمهارته وعقليته إنسانا كبيرا قادرا على مواجهة أصعب المسؤوليات وأكبر الأعمال

المدرسة: تعتبر المدرسة المجتمع الذي يواجه (المجتمع) الطفل، وهي من اهم العوامل التي تساعد في تكوين شخصيته، حيث أنها تكسب خبرات جديدة تمكنه من تسوية وتعديل إدراكاته الأولية فكيف يزاول الطفل الدراسة من الناحية النفسية ولا يتقبل الوضعية التي يعيشها، فالدخول إلى المدرسة هي الفترة المهمة في حياة الطفل المسعف، حيث تكون لديه صورة عن نفسه وشخصيته ويدرك وضعيته الاجتماعية وهذا مع مراحل الدراسات المختلفة، فالمدرسة تعتبر بالنسبة للطفل المسعف انفتاحا على عالم يختلف عن المؤسسات الاجتماعية التي يعيش فيها، وبالتالي فإن تساؤلات الطفل المسعف تتزايد ومشاكله النفسية تتعقد ونتائجه المدرسية تتدهور.

المجتمع: في المجتمع هناك عدة اتجاهات ينظر من خلالها إلى هذه الفئة المحرومة فهناك من يقبل فكرة الطفل كباقي الطفال وهناك من يحتقر ويستصغر مكانته فهذا في نظرهم نتيجة جريمة لا تغتفر فهو الذي لا يتحمل نتيجة خطأ والديه وحتى الأطفال الذين يحتكون به عادة يحتقرونه وإذا ما حدث شجار بينهم فإن الموقف يكون حرجا وهم بذلك يستعملون عبارات وكلمات تجعل منه انسانا مضطربا وقلقا، حيث يبدأ بتساؤلات يطرحها على نفسه، وهذه النظرة من طرف المجتمع هي السبب الذي يجعل أطفال المركز يتميزون بصفات الخوف والعزل والعدوانية والانتقام كأنهم ينتقمون لأنفسهم من المجتمع.

-

- التعرف على مؤسسات الطفولة المسعفة وأشكالها ووظائفها.

- التعرف على الأطفال مجهولي النسب وأسباب وجودهم في المجتمع والمشاكل التي يعانون منها.

- معرفة ظروف التكفل بالطفال مجهولي النسب في الجزائر وخاصة في مؤسسة الطفولة المسعفة بولاية الجلفة.

- تحقيق الإندماج التفاعلي والانسجام الاجتماعي.

- تساهم مؤسسة الطفولة المسعفة في تحقيق الإندماج المركزي (المركز الاجتماعي)

مشاكل الطفولة المسعفة

بما أن الطفولة المسعفة هي فئة من فئات الطفولة فإنها تقريبا تعاني من نفس المشكلات أو أكثر التي تعاني منها الطفولة وتتمثل فيما يلي:

• المشكلات الصحية:

"طفل اليوم هو رجل الغد" ولذلك فغن توفر مقومات الصحة للطفل تعتبر ضمان لقدرته على العطاء والكفاءة والمساهمة في تحمل المشكلات الصحية المرتبطة بمراحل نمو الطفال وهي نوعان:

- أمراض وراثية:

والتي تنتقل من أحد الأبوين أو كلاهما.

- أمراض البنية:

والتي من بينها سوء التغذية وما يترتب عنها من ضعف في النمو الجسمي، فقر الدم...إلخ، ومن أكثر المراض شيوعا عند الطفال المسعفين وخاصة التي ليس لديهم رعاية بديلة الإصابة بطفيليات والتي تنتشر خصوصا في الريف.

- الأمراض الجلدية الإيوائية لعدم الحرص على النظافة واللامبالاة بمسؤولياتها.

- الإصابة بروماتيزم الطب والإصابة بالتهاب اللوزية والحلق والأذن الوسطى.

- الأمراض الصحية والعضوية كالتعرض لبعض الحوادث قبل أو بعد الولادة

• المشكلات الاجتماعية:

العديد من الأطفال يعانون من مشكلات اجتماعية شتى في حياتهم ذات وتأثير سلبي على شخصيتهم وأهم هذه المشكلات الحرمان العاطفي من الرعاية الأسرية السليمة، وهو المشكل الرئيسي الذي يعاني منه الأطفال المسعفون بسبب فقدان أحد الوالدين أو كليهما أو في حالة الهجر أو الطلاق أو لأسباب عارضة والطفل المسعف باعتباره محروم من كل هذا سيعيش بذلك حياة صعبة مليئة بالمخاطر

• المشكلات النفسية:

إن بعد الطفل عن الجانب العائلي او فصله عن أمه ومحيطه يولد له اضطرابات سلوكية مختلفة إذ لم يحل أشخاص محل الوالدين وعليه يرتاح الطفل لأن نقص رعاية الطفل والإشراف عليه وإشباع حاجاته الأساسية كالحنان يؤدي به إلى احتياطات نفسية كما يرى الباحث في هذا المجال أن الأطفال الذين تعرضوا على نقص وحرمان وجداني تنمو لديه نوعين من الميول، الميل إلى العدوان والميل إلى البحث عن العطف والحب، وبالتالي يصبح غير قادر على التفاعل مع الأنماط الاجتماعية التي يواجهها على الصعيد الاجتماعي وكذلك نتيجة لعدم تحديد مقومات الشخصية التي أفتقد مميزاتها اثر غياب الرعاية العائلية كفقدان الإحساس بالأمن والحب والحنان منذ الولادة.

-

في وسط المجتمع امتزجت الحقوق والقيم منذ الولادة بين صنفين من الأطفال: أطفال غير شرعيين وأطفال شرعيين، وهذه التفرقة راجعة إلى أن الطفل الغير الشرعي فاقد لكل الحقوق الاجتماعية التي تمكنه من الاندماج الاجتماعي ضف إلى ذلك العادات والتقاليد السائدة في المجتمع لا تعترف بهذا الطفل اجتماعيا إلا إذا كان لديه أب معترف به.

بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى متنوعة في عوامل ذاتية كالعاهات الجسمية والعقلية والنفسية والعوامل البيئية كانحلال الروابط الأسرية وضعف الرقابة والضبط العائلي وانخفاض المعايير والمستويات الأخلاقية للوالدين وتناقض علاقتهما بأطفالهما فينجم عن ذلك الهجر والطلاق، فيحس الطفل أنه عالة على من يتكفل به وعلى المجتمع وقد يؤدي به ذلك مباشرة إلى الانحراف والتشرد، أما العوامل الخارجية المحيطة بالأطفال مثل: الجيرة والصداقة، والمدرسة وأثر بعض الروايات السينمائية ووقوع الأطفال تحت سطوة بعض محترفي الإجرام فإن ذلك يؤثر على شخصية ويدفعه إلى الإجرام والانحراف والتشرد، إضافة إلى ذلك نجد انعدام الثقة بالنفس والعيش في دوامة لا يمكنه الخروج منها

واقع الطفولة المسعفة في الجزائر

الإطار القانوني: مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرخ في 04 جانفي 2012 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة.

2/ المهام والصلاحيات: هذه المؤسسات مكلفة بالاستقبال والتكفل ليلا ونهارا بالأطفال المسعفين من الولادة إلى سن 18 سنة كاملة، وذلك في انتظار وضعهم في وسط أسري، وتضمن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، من خلال تدابير مناسبة المرافقة والتكفل بهذه الشريحة من المجتمع وعند الاقتضاء إلى ما فوق السن المذكور في الفقرة أعلاه بغية ادماجهم اجتماعيا ومهنيا في هذا الصدد فإن هذه المؤسسات مكلفة لاسيما بـ:

- ضمان الأمومة من خلال التكفل بالعلاج والتمريض.

- ضمان الحماية من خلال المتابعة الطبية والنفسية والعاطفية والاجتماعية.

- ضمان النظافة اليومية وسلامة الرضيع والطفل المراهق على الصعيدين الوقائي والعلاجي.

- تنفيذ برامج التكفل التربوي والبيداغوجي.

- مرافقة الأطفال المراهقين طيلة فترة التكفل لأفضل إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.

- ضمان السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال والمراهقين.

- ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الأطفال والمراهقين.

- ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين.

- السهر على إعداد المراهقين للحياة الاجتماعية والمهنية.

- القيام بوضع الطفال في الوسط الأسري.

- يستفيد الطفال المسعفين ذوي إعاقة من تكفل داخل مؤسسة متخصصة حسب نوع إعاقتهم على الصعيد البسيكولوجي والطبي أو التربوي

-

-

-

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضع الطلاق فقد لأصبح منتشرا بكثرة وأصبح من المواضيع التي تطرح للنقاش في مجتمعنا، فحالة الإنسان تدعوه إلى البحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات تسودها السعادة، البهجة، الأمن والحياة الطيبة، فقد حرص ديننا الإسلامي الحنيف على وجوب الحفاظ على الأسرة وتماسكها وترابطها وفي نفس الوقت شرع حلولا منطقية بأمر الله تعالى تكون حلا لما يحدث من مشاكل بين الزوجين، وفي معظم حالات الطلاق فإنه يمثل تدميرا لحياة الوالدين ولحياة الأبناء أيضا، والتأثير الأكبر يكون على الأولاد ونفسياتهم لما يشعرون به من انكسار وحيرة حول ما حدث بين الوالدين، فذلك له تأثير نفسي وسلوكي ومن الممكن أن يؤدي إلى الأمراض العضوية والعقلية نتيجة فقدان أحد الوالدين بسبب الطلاق، لذا من المهم التركيز على العلاقة والاستثمار فيها والتعامل السليم والصحيح مع المشاكل الزوجية

نبذة تاريخية عن الطلاق قديما وفي المجتمعات المعاصرة

عرف الطلاق في مجتمعات اليونان والرومان القديمة، حيث كان الرجل يطلق زوجته وذكر أن مفكري اليونان قد تطرقوا إلى الطلاق في بحوثهم، وأن أفلاطون وأرسطو اعتبرا الطلاق تهدد كيان المجتمع، وأن القبائل الرومانية القديمة كانت تعرفه، بل إن تشريعاتهم جعلته مطلقا بغير حدود، أما بالنسبة للمجتمع قبل الإلام كان معروفا، وقد شاع في شبه الجزيرة العربية، وأنه كان للرجل حق طلب الطلاق بشرط أن يتوافر السبب وليس للزوجة أن تطلب الطلاق لأن ذلك لم يكن حقا لها أبدا، وفي ذلك يضي زهير حطب أنه ورد في ديوان الأعشى أن الطلاق بالثلاث كان معروفا قبل الإسلام، وأن أبو الفرج الأصفهاني قدم وصفا للطريقة التي تطلق بها المرأة زوجها حيث يكون طلاقها بيدها، على أن هذه القدرة كانت...قاصرة على الزوجات اللواتي ينتمين إلى قبائل قوية أو منزلة في قومهن.

كذلك يلاحظ اهتمام الكتب السماوية بالطلاق وبتنظيمه كظاهرة مجتمعية، ووردت الكثير من القواعد والتشريعات التي تضبط وقوعه و اقراره، على أن جميع هذه الديانات ترغب عنه صونا للحياة الزوجية وحرصا على استمرارها، فمثلا بالنسبة لليهودية كان للرجل وحده حق الطلاق متى شاء، على أن مفكريهم كانوا يستهجونه، أما عند المسيحيين فيختلف تشريع الطلاق باختلاف مذهب الطرفين.

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما قاطعا ولا يبيح فصل الزوجين لأي سبب وأن الكنيسة الكاثوليكية تشدد بمر الطلاق وترفضه وتستبد له بنظام الهجر أو الانفصال. أما مذهب البروستانت فيبيح الطلاق في حالات محددة بينما مذهب الأرثوذكس لايبيح الطلاق إلا في أمور تؤي لى تعذر الحياة بين الطرفين، ويمكن القول أن المذهبين الأخيرين أقل تشددا من مذهب الكاثوليك في موقفهما في إقرار الطلاق حيث وافقا عليه كمبدأ، في حين أن فاطمة المرنيسي أوردت تلخيصا للوضع في أوروبا عند دخولها طور التصنيع حيث تم سن مجموعة من الإجراءات القانونية لكي تحمي الأسرة وتفرض استقرارها المهدد بالضغوط الملازمة للمجتمع الصناعي، وهكذا أقيم الزواج الأحاد وجعلت علاقة الزواج غير قابلة للانفصام في القوانين المقدسة... و إذا حصل وتمكن (الكاثوليكي أو البروتستانثي) من ذلك فإن الإجراءات تكلف كثيرا وتستغرق وقتا طويلا.

أما في الإسلام فقد أباح الله سبحانه وتعالى الطلاق لإنهاء الحياة الزوجية في حالة تعذر استمراريتها، ومن رحمة الله تعالى أن جعل الطلاق وثلاث مرات ليراجع كل من الزوجين موقفه، عسى أن تعاد الرابطة بينهما، وقد جعل الله الطلاق في يد الزوج إلا أنه يجوز للزوج من حيث القواعد الشرعية عند عقد الزواج أو في أي وقت بعده، ن يفوض الزوجة في طلاق نفسها عندما ترغب في ذلك، وهذا ما يسمى بالعصمة في يد الزوجة والمعمول به الآن، إن التلفظ بالطلاق ثلاث مرات في وقت واحد يعتبر طلقة واحدة، وقد يقع الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو بعده، فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين فلا تحل له إلا بعقد وبمهر جديدين، وتعود له على ما تبقى من عدد الطلقات، فإن طلقها الثالثة قبل الدخول أو بعده، فلا تحل له حتى تتزوج غيره وتعاشره، وللمطلقة قبل الدخول نصف كامل المهر من مقدم ومن مؤخر، أما إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين جاز له مراجعتها مادامت في العدة.

فإذا انتهت العدة فلا تحل له حتى تتزوج غيره وتعاشره، وليس ليمين الطلاق وللرجعة بعد كفارة، وإذا مات زوج المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين أثناء عدتها فلها الحق في ميراثه، وفي هذه الحالة تنتقل لعدة الوفاة، وكذلك العكس صحيح فيرث الزوج من زوجته المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين إذا ماتت أثناء عدتها، أما إذا كانت الوفاة بعد العدة، فيصبح الطلاق بينهما بائنا بينونة كبرى وتنقطع صلتهما فلا توارث بينهما.

.أنواع الطلاق

ينقسم الطلاق من حيث أثره إلى نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن حيث هذا الأخير له صورتان: البائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى، ولكن أحكامه سواء فيما يتعلق برفع آثار الزواج، أو بإمكانية استئناف الحياة الزوجية وسوف تعرض ذلك بالتفصيل فيما يلي:

الطلاق الرجعي: وهو ما يجوز معه للزوج وزوجته إلى عصمته، من غير استئناف عقد، أي بدون عقد جديد، وللطلاق الرجعي صورتان هما:

أ- مالا يفتقر إلى نية في وقوعه، وهو الذي يكون بألفاظ الطلاق الصريح مثل: أنت طالق أو مطلقة، وبشرط ألا يوصف الطلاق بشدة، لأنه ي هذه الحالة يقع بائنا.

ب- ما يفتقر إلى نية وقوعه وهو الذي يجئ في لفظ اعتدى أو استبرئ رحمك أو أنت واحدة، فهذه الألفاظ وإن كانت من كنايات الطلاق إلا أن الطلاق لا يتم بها ألا إذا نواه المطلق ويقع مرجعيا.

الطلاق البائن: هو الطلاق الذي يرفع قيد الزواج في الحال، ولا تستأنف الحياة الزوجية بعده إلا بعقد أو مهر جديدين ورضاء جديد والطلاق البائن نوعان:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى: وحكمه أن يزيل عقد الزواج ولا يرفع حل المرأة أي لا تثبت به، حرمة مؤقتة، فاذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، جاز له العودة إليهما في العدة وبعدها، ولكن ليس له ن يرجعها فلا بد من عقد جديد بكل شروط انعقاده وصحته ولزومه ومطلقة بائنا تعد أجنبية عن المطلق فليسله الاستمتاع بها أو الخلوة ولو في العدة، ويحل بالطلاق البائن مؤخر الصداق ويمتنع التوارث بينهما حتى لو مات أحدهما في العدة. إلا مات أحدهما في العدة، إلا إذا تم الطلاق في مرض الموت وقصد الرجل الحرمان زوجته من الميراث، فيعد بذلك فارا من ميراثها ويعامل بخلاف مقصودة، فترث الزوجة إذا حدثت بعد مرض الموت في عدة الطلاق بينونة صغرى.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو يزيل الملك والحل معا، ويثبت به حرمة مؤقتة فلا يمكن أن يجمع الرجل والمرأة فيه زواج جديدا إلا بعد أن تتزوج المرأة زواجا جديدا صحيحا، ويدخل بها الزوج دخولا صحيحا، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهي عدتها من هذا الزواج، وهذا الطلاق هو الطلاق المكمل للثلاث.

النظريات المفسرة لظاهرة الطلاق

1.نظرية التبادل الاجتماعي: Social Exchange Theory

تنطلق هذه النظرية من فكرة مفادها أن خير الأنظمة هي تلك التي تأتي بأعظم قدر من الفائدة والرفاهية والحرية لأكبر عدد ممكن من الناس، لذلك فإن المجتمع يطرح عدة بدائل للسلوك الواحد حتى يسهل على الفرد اتخاذ القرار المناسب له، هذا القرار المتخذ له تبعيات إما أن تكون جزاءات أو مكافئات يقررها المجتمع، ورغم ذلك فإن هذه القرارات التي يتخذها الأفراد بجانبها تكون في النهاية جزء من عملية التبادل الاجتماعي التي هي جزء من عملية لتكامل والتضامن الاجتماعي، ومن هنا يمكن القول أن الفر في عملية التبادل الاجتماعي يقوم بنشاط معين داخلها من أجل الحصول على اعتراف أو إعجاب أو قبول أو نفوذ اجتماعي أو غير ذلك من المكافئات التي يسعى لها من خلال عملية التبادل الاجتماعي الذي بدوره يفسر التناقض والتماسك الاجتماعين، من خلال زاوية المنفعة التبادلية وهذه المنفعة التبادلية قد تكون مصلحة ملموسة وقد تكون شعور واعتراف أو قبول اجتماعي معنوي، ومن خلال تطبيق هذه النظرية على ظاهرة الطلاق في محاولة لتفسير الطلاق وأسبابه على المستوى الفردي وتأثيره على المجتمع، وتفسر النظرية أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن يتخلى عنها إلا ليحصل الفرد على المنفعة، فالمطلق أو المطلقة حينما يطلب الانفصال ويسعى له، فإنه بذلك يقدم البدائل لحياة أخرى وأفضل، فالزوجان يتمسكان بالاستمرار بعلاقتها الزوجية ما لم تظهر أسباب وجيهة أو قوية تدعو للانفصال والطلاق.

2.نظرية الدور Role Theory

تنطلق فكرة نظرية الدور من أن المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز اجتماعية مترابطة ومتضمنة أدورا اجتماعية، يمارسها الأفراد الذين يشغلون هذه المراكز وقد حدد منظروا هذه النظرية ثلاث تصنيفات للتوقعات وهي كالتالي:

أ- التوقعات السلفية: وهي تلك تنطوي على عدة قواعد اجتماعية تحدد سلوك الفرد وتوضح له كيفية التصرف حسبها والظروف التي تخضع لها وهي موجودة قبل وجود الفرد.

ب- توقعات الآخرين: ولإن التوقعات التي ينتظر الفرد من الآخر هي نفسها التي ينتظر الآخر من الفرد، لأن المنطلق الأخلاقي والاجتماعي يعد واحدا لكل منهما في نفس المجتمع، وذلك مع الاختلافات في الفروقات الفردية والانفعالية للأفراد.

ج- توقعات المجتمع العام: وهي التي يمكن أن تكون حقيقية أو تكون وهمية يتصورها الفرد وتعمل بمثابة أحد وسائط الضبط الاجتماعي في ضبط ومراقبة سلوك الفرد، هذا الأخير عليه أن يقد ما يقرر المجتمع وينصاع له لما يمكن أن يكون نوعا من الأمر، أكثر من بحثه عن مصلحته الشخصية أو حريته.

الأسباب الاجتماعية لظاهرة الطلاق

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية انتشرت في جميع المجتمعات ويبدوا أنه يزداد انتشارا في الآونة الأخيرة ولا يقرر الزوج أو الزوجة طلب الطلاق بين عشية وضحاها، وإنما يسبق هذا المشكل الذي اعتبره سبحانه وتعالى أبغض الحلال عنده.

إذ سنذكر من بينها الأسباب الاجتماعية والتي يمكن حصرها فيما يلي:

_ عمل الزوجة: يعتبر عمل الزوجة خارج البيت من العوامل المؤدية لحدوث الطلاق، إما بسبب ما يداخل نفسية من غرور باعتقادها أن خروجها إلى سوق العمالة يكسبها مركزا اجتماعيا يمكنها من طلب التساوي بزوجها، أو من الاستغناء عنه، والتحرر من الاعتماد عليه وعلى أهله ماديا، فعمل الزوجة يشجعها على الرغبة في الانفصال عند أول اصطدام أو خصام مع زوجها.

_ الزواج المبكر ومدة الزواج: إن الزواج المبكر يعتبر من المسببات الاجتماعية المساعدة على انتشار الطلاق، وهذا ما أثبته دراسات أجريت في العديد من المجتمعات، حيث أن النساء اللواتي تزوجن مبكرا كن أكثر عرضة للطلاق من غيرهن، حيث وجد أغلب نسبة الطلاق في العالم وقعت فيما كان سن الزواج بالنسبة للفتيات (18 سنة) فأقل، أما بالنسبة للذكور فقد تبين أن الزواج أقل من (20 سنة) يساهم في انتشار ظاهرة الطلاق، وهذا ما أثار إليه الباحثان ز.وينشت وقرير R.winchet Greerسنة 1964 إذ ذهب إلى أن الطلاق يعود إلى السن المبكر للزواج، وإن كان بصفته أولى من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالزيجات المبكرة، والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري.

- الزواج المستعجل: من أهم الأسباب الاجتماعية المؤدية للطلاق الاستعجال في الزواج، أو في الاندفاع نحوه دون تبرير أ تفكير مسبق، وإذا كان من الجائز التذكير بالقول أن بين لزوجين مملكة مشتركة فإننا نعتقد أن بناء هذا البيت والمحافظة عليه يتطلبان من الزوجين توافقا وانسجاما وتعاونا وصبرا روحيا كاملا لنظام الزواج وعرضه، ويتطلب دراسة وافية مسبقة لآفاق الحياة الزوجية المشتركة ولمصاعبها المادية والنفسية والاقتصادية، ولهذا فإن استبعاد إرادة الوالدين والأقربين عن مجال الاستشارة في اختيار الزوج الكفؤ والمناسب والانطلاق نحو إلزام عقد الزواج تحت تأثير الدوافع الجنسية من غير استعدادات نفسية وعقلانية، وللتحيرات اقتصادية كافية سيكون مآله الفشل.

- أزمة السكن: تعتبر أزمة السكن في المجتمعات الحضرية إحدى العوامل المسببة للطلاق، مما يدفع بالزوجين إلى السكن مع أمل الزوج مما سيطرح عدة مشاكل للزوجين نظرا للصراع الذي يقوم بين الزوجة والحماة من جهة، وبين الزوج والزوجة من جهة ثانية، ويدعم نقص الحرية التي يشعر بها الزوجان، أو بالأحرى عدم تمتعهما بالحياة الزوجية مما يدفع غالبا بهما إلى الطلاق لصعوبة حل هذا المشكل والحصول على سكن منفرد.

ويعقب الدكتور إبراهيم بن هلال العنزي في مقاله عن الطلاق عن أبرز الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لتفشي هذه الظاهرة والتي سنذكرها كالآتي:

- الاختلاف في المكانة الاجتماعية سواء كانت مكتسبة أو موروثة كمكانة الأسرة المكانة الوظيفية والمكانة التعليمية) واختيار كل منهما لمصلحة مادية أو معنوية، وعدم بناء الاختيار على أساس هدف الزواج السليم وعدم التوافق في الفكر والمستوى الثقافي والنظرة إلى الحياة، وعدم احترام الشروط المتفق عليها بين الأفراد.

- بعض العادات التي لا تتيح للزوج أن يرى مخطوبته قبل الزواج رغم أن الرؤية شرعية ومباحة.

- عدم معالجة المشاكل الزوجية بعقلانية وترو.

- عدم قيام أحدهما أو كلاهما بالحقوق المطلوبة من كل منهما.

- تدخل أفراد أسرة الزوج أو الزوجة مما قد يفسد العلاقة بينهما.

- الاختلاف الكبير في السلوك العام للرجل والمرأة في بعض القدرات النفسية والعقلية مثل الطباع والانفعالات وغيرها.

- عدم القدرة على تحمل المسؤولية الأسرية، سواء الزوج أو الزوجة لتكوين أسرة وتربية الأبناء في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تنقل الأفراد والأسرة من حال إلى حال.

- ارتباط الزوج أو الزوجة بأسرتيهما، من حيث السكن، أو القرارات التي تخص حياتهما فالأسرة تلعب دورا كبيرا في حياة الفرد في مجتمعنا، حتى إذا لم يسكن داخل الأسرة ولكنه يرتبط بها عاطفيا وسلوكيا، فالأسرة مؤثرة جدا في قرارات الأفراد والأزواج.

- طغيان شخصية أحد الزوجين على الآخر بشكل ملموس مما يؤجج الخلافات بينهما.

- التباين في النشاط الجنسي قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين الزوجين.

في حين يضيف الأستاذ محمد شرقي من جامعة السانية وهران أرقاما إحصائية لتطور هذه الظاهرة التي أصبحت فعلا تهدد أركان المجتمع محاولا فيها فهم منحى اتجاه الطلاق في الجزائر لسنة 2004 أخذا بعين الاعتبار ولايات الوطن بما فيها الجزائر العاصمة إذ توصل أن ولايات الشرق الشمالي تحتل النسب المنخفضة لحالات الطلاق وهي: جيجل، ميلة، سكيكدةـ، تيسمسيلت، المديةـ قالمة، تبسة، بينما تبقى ولايات الجنوب الكبير تحتل النسب المرتفعة وهي: تمنراست، تندوف، بشار، أدارـ إليزي.

-

أي ظاهرة كانت لابد لها آثار سلبية أو إيجابية كذلك الحال بالنسبة لظاهرة الطلاق فمن المعلوم أن الطلاق ظاهرة ومشكلة اجتماعية، لها آثار ضارة بالمجتمع، سنذكرها كالآتي:

- عند حدوث الانفصال أو الطلاق فإنه ينمي الكراهية والحقد والبغضاء بين الطرفين مما يؤدي إلى حدوث مشاجرات وعدم استقرار في المجتمع، وفي معظم الأحيان يكون الأهل مصدرا للخصام وزيادة المشاكل بدلا من أن يساعد على إصلاح ذات البين.

- التأثير النفسي على المرأة والرجل، فبعد حدوث الطلاق يترتب على الرجل أعبء مادية، ومبالغ يجب أن يدفعها مما يؤدي إلى زيادة همومه وكثرة تفكيره في كيفية جمع هذا المال اللازم، مما يؤدي به إلى سلك طرق غير شرعية لكي يستطيع أن يؤمن المال، وكذلك المرأة ما تعانيه من ألم الطلاق ونظرة المجتمع لها، مما يؤدي بها إلى سلك طرق غير صحيحة لتأمين رزقها، وجميع هذه الطرق تؤثر سلبا على تركيبة وسيرورة المجتمع.

- كثرة الجرائم وتزعزع الأمن في المجتمع وزيادة الانحراف والأمراض النفسية كل ذلك يعود سببه إلى تشرد الأطفال بعد طلاق الوالدين وقلة الرعاية لهم والتفكك الأسري الذي دعهم لأن يتوجهوا إلى سلوكيات غير سوية.

- إن المجتمع الذي ينتشر الطلاق فيه بكثرة ويعاني أفراده فيه والذين يمسهم مشاكل عديدة وجدانية واجتماعية واقتصادية خاصة بالنسبة للنساء الغير عاملات. والتي قد تنحرفن من جراء ذلك، كما يعاني أطفاله من الحرمان العاطفي والمادي الذي يحاول البعض تعويضه بالقيام بأعمال إجرامية، تستهدف شخصيتهم ومستقبلهم بالدرجة الأولى ومن ثم مجتمعهم من المنطقي أن يكون هذا المجتمع مجتمعا مميزا ومختل التوازن تعمه العديد من المشاكل الاجتماعية بانحراف النساء مثلا فعوض أن يشغل كل إمكانياته في البناء والتشبيه، لاسيما إن كان المجتمع في طريق النمو ليحقق تطوره فإنه يهتم بعلاج ظاهرة الطلاق وما يتبعها من ظواهر أخرى سلبية كونها تؤثر على أهم وحدة في المجتمع

التدابير الوقائية للحد من ظاهرة الطلاق

- تحكيم شرع الله عند التنازع والخلاف الذي يقع بين الزوجين، قال تعالى: " فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا.

- استحضار سيرة الرسول صلعه وتوجيهاته لكل من الزوجين لأنهما بحق منارات تنير العلاقة الزوجية، بل وتنير كل علاقة ومن بين هذه المعالم قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة".

- التركيز على السلوك الإيجابي في العلاقة الزواجية وصرف النظر على سلبياته.

- نقد الذات وبذل الجهد من أجل تحسين العلاقة، وتغيير النظرة إلى الذات كضحية.

- تجنب التواصل السيئ والمدمر، لأنه عادة ما يؤدي بالزوجين المتحابين إلى المعاناة والألم النفسي الشديد.

- استحضار الجانب التعبدي في الزواج مما سيحافظ على الأسرة، ويجعل كلا من الزوجين حريصا على نجاح الحياة الزوجية لأنه حفاظ على هذه العبادة.

- إقامة دورات تأهيلية للحياة الزوجية للمقبلين على الزواج.

- إضافة مادة قانونية تنص على الكفاءة في الزواج كعامل من عوامل استقرار الأسرة مع مرعاة معايير الكفاءة بما فيها الأمور المستجدة.

- تفعيل الجمعيات والمؤسسات لاجتماعية التي تهتم بشؤون الأسرة.

- تفعيل دور المساجد في المحافظة على الأسرة وتوجيه الشباب

-

-

-

ستبقى الطفولة في كل الأزمنة والأمكنة هي القبيلة الأولى التي تتجه إليها كل الجهود التنموية وفي كل الأحوال فإنه من الأهمية أن تقوم بالتركيز على الأطفال المسعفين من جوانب مختلفة، فإن كان الأطفال نصف حاضرنا فإنهم كل المستقبل لذا وجب مراعاة توفير احتياجات الأطفال المسعفين التطلع إلى ما يعيشه الأطفال سواء من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية فهؤلاء لم يجدوا مكانهم بعد في مجتمعنا نظرا لقيم المجتمع الخاصة والتي تفرض قيودا وحدودا معينة، وبالتالي يصبحوا هم الضحية الأولى البريئة لعدم الاستقرار نظرا لتميزهم بالعجز شبه التام، لافتقادهم الحب والحنان والأمان، وكذا الحرمان الوالدي والعاطفي.

في هذا الدرس أوضحنا بأن المجتمعات في العالم ككل تعاني من انتشار ظاهرة الطلاق، وأن مختلف العقائد السماوية لا تشجع على تفشي الطلاق في أوساط مجتمعاتهم، فهي بهذا تشجع على تقوية وترصين الأسرة، لتفادي العديد من المشكلات الاجتماعية التي تصعب على الدولة حلها وللحد من هذه الظاهرة وجب على الأفراد أو الأسر مراجعة النفس والتحلي بالصبر والمرونة في التعامل، وتفعيل دور الأسرة والقيام بوظيفتها الأساسية في حفظ الأبناء وتربيتهم تربية صحيحة التي تؤهلهم للمساهمة في بناء المجتمع، وفي ختام القول نستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأصلح حالنا وحال المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

-

-

-

Ouvert le : mardi 20 août 2024, 00:00